Hochschule

für Heilpädagogik Zürich

Departement 1 Pädagogik bei

Schulschwierigkeiten

Diplomarbeit

Metakognition

in der Volksschule

Eine Erhebung zum Einsatz

metakognitiver Unterrichtsformen von der 1. bis zur 9. Klasse

Hochschule

für Heilpädagogik Zürich

Departement 1 Pädagogik bei

Schulschwierigkeiten

Diplomarbeit

Metakognition

in der Volksschule

Eine Erhebung zum Einsatz

metakognitiver Unterrichtsformen von der 1. bis zur 9. Klasse

Wir werden

nun die Resultate unserer Befragung darstellen. Mit Hilfe der Daten aus unserem

Fragebogen wollen wir herausfinden, ob Lehrpersonen, die im Berufsalltag stehen,

den Begriff Metakognition kennen und ob diese Unterrichtsformen im Schulalltag

auch tatsächlich eingesetzt werden. Dies wird aus Kapitel 6.1 ersichtlich.

Weiter interessiert uns, wie häufig die verschiedenen metakognitiven

Unterrichtsformen eingesetzt werden und wie die Aspekte Klassengrösse, das Tätigkeitsgebiet

einer Lehrperson, der Anteil Kinder mit Deutsch als Zweitsprache und das Schulalter

den Einsatz metakognitiver Unterrichtsformen beeinflussen. Dies beschreiben wir

im Kapitel 6.2.

Anschliessend möchten wir herausfinden, welche Erfahrungen die

Lehrpersonen mit dem Einsatz von metakognitiven Unterrichtsformen gemacht haben

und welche Hindernisse dabei aufgetreten sind und stellen dies im Kapitel 6.3 dar.

Im Kapitel 6.4 gehen wir der Frage

nach, inwiefern die Anzahl Jahre Berufserfahrung und das Geschlecht einen

Einfluss auf den Einsatz von metakognitiven Unterrichtsformen haben.

In jedem Kapitel werden die Resultate zuerst beschrieben und

anschliessend interpretiert. Falls die Auswertung der Daten hypothesengeleitet

erfolgt ist, fügen wir der Interpretation zusätzlich eine Diskussion an, in der

die Hypothese – bezogen auf unsere Fragestellung – entweder

verifiziert oder falsifiziert wird. Wir beenden das Kapitel jeweils mit einer

kurzen Zusammenfassung der für uns wichtigen Aussagen.

Auf der beigelegten CD-Rom befinden sich sämtliche Roh- und

Diagrammdaten, die auf den Antworten zum Fragebogen basieren. Falls

weiterführende Diagramme erstellt wurden, die nicht in der Arbeit enthalten

sind, werden wir speziell darauf hinweisen. Die gesamten Inhalte sind ebenfalls

im Internet unter der Adresse http://www.metakognition.ch.vu

ersichtlich.

6.1

Bekanntheit und Verbreitung des

Konzepts Metakognition

Als erstes werden wir nun die Ergebnisse zu den Fragen nach der

Bekanntheit des Begriffes Metakognition und der Verbreitung der Anwendung der

metakognitiven Unterrichtsformen darstellen und interpretieren.

6.1.1

Bekanntheit des Begriffes Metakognition

Im

Fragebogen wurden die Lehrpersonen danach befragt, ob ihnen der Begriff der

Metakognition bekannt sei. Dabei wurde der Begriff nicht näher definiert oder

umschrieben. Es bestand allerdings die Möglichkeit, sich über einen Link im

Fragebogen nähere Informationen darüber zu holen.

Wir werden

nun diese Resultate analysieren. Da die Frage sehr eng mit der Frage nach der

Verbreitung des Konzepts Metakognition verknüpft ist, folgt die Interpretation

und Zusammenfassung beider Fragestellungen zusammen erst am Schluss des

Folgekapitels unter 6.1.2.2 und 6.1.2.3.

6.1.1.1 Analyse der Resultate zur Bekanntheit des Begriffes Metakognition

Von den 103 ausgefüllten Fragebogen geben 85 der befragten Lehrpersonen

an, den Begriff Metakognition schon einmal gehört zu haben. Demgegenüber stehen

18 Lehrpersonen, die den Begriff Metakognition vor dem Ausfüllen unseres

Fragebogens noch nicht gekannt haben. Diese Zahlen werden im Diagramm 1 grafisch dargestellt.

Diagramm 1: Bekanntheit des

Begriffes Metakognition

Lehrpersonen,

welche angeben, den Begriff Metakognition bereits gehört zu haben, haben wir anschliessend

gefragt, in welchem Zusammenhang sie auf diesen Begriff gestossen sind. Dabei

waren Mehrfachnennungen möglich. 53 Lehrpersonen geben an, in der Ausbildung

davon gehört zu haben, 46 Personen kennen den Begriff von Weiterbildungen her,

15 von Lehrerkolleginnen und -kollegen und 21 Personen sind anderweitig auf den

Begriff Metakognition gestossen. 16 dieser 21 Lehrpersonen geben an, in der

Literatur dem Begriff begegnet zu sein, vier Lehrpersonen machten diverse und

eine Lehrperson machte keine Angaben. Diese Zahlen sind aus dem Diagramm 2 ersichtlich.

Diagramm 2: Woher kennen die Lehrpersonen den Begriff Metakognition?

6.1.2

Verbreitung des Konzepts Metakognition

Nun stellen

wir den Lehrpersonen die Frage, ob metakognitive Unterrichtsformen bereits im

eigenen Unterricht angewendet wurden. Zu diesem Zweck werden im Fragebogen

verschiedene metakognitive Unterrichtsformen aufgezählt und kurz beschrieben.

6.1.2.1 Analyse der Resultate zur Verbreitung des Konzepts Metakognition

98

Lehrpersonen geben an, mit metakognitiven Unterrichtsformen bereits gearbeitet

zu haben. Demgegenüber sind fünf Lehrpersonen, welche noch nie metakognitive

Unterrichtsformen in der Schule eingesetzt haben. Diese Zahlen werden im Diagramm 3 grafisch dargestellt. Auf der

CD-Rom ist zusätzlich ein Diagramm zur Bekanntheit jeder einzelner Unterrichtsformen

unter "Bekannheit und Verbreitung des Konzepts Metakognition" ˆ "Bekanntheit der einzelnen Unterrichtsformen"

ersichtlich.

Den Daten

unserer Erhebung entnehmen wir weiter, dass von den 18 Lehrpersonen, welche

angeben, den Begriff Metakognition nicht zu kennen, dennoch 15 Lehrerinnen und

Lehrer metakognitive Unterrichtsformen anwenden. Die Unterrichtsformen

"Ausführungsmodell" und "Metakognitives Fragen" werden von diesen 15

Lehrerinnen und Lehrern am häufigsten in ihrem Unterricht angewendet.

Nur drei

Lehrpersonen, welche den Begriff Metakognition nicht kennen, setzten auch keine

metakognitiven Unterrichtsformen ein. Von den 85 Lehrpersonen, welche den

Begriff Metakognition schon gehört haben, wenden zwei keine metakognitiven

Unterrichtsformen in der Schule an. Dies ergibt die insgesamt fünf Personen,

welche bis anhin noch nie metakognitive Aspekte in ihrem Unterricht berücksichtigt

haben.

Diagramm 3: Verbreitung des Konzepts Metakognition

6.1.2.2 Interpretation der Daten zu Bekanntheit und Verbreitung des Konzepts

Metakognition

Auf den ersten Blick scheint es, dass der Einsatz von metakognitiven

Unterrichtsformen in der Schule überraschend weit verbreitet ist. Nur fünf der

insgesamt 103 Lehrpersonen, welche an unserer Erhebung teilgenommen haben,

haben in ihrem Unterricht noch nie metakognitive Unterrichtsformen angewendet.

Es gilt jedoch zu beachten, dass wir beim Nachfassen, gezielt

Lehrpersonen gewählt haben, welche an der HfH studieren und daher im Rahmen

ihrer Ausbildung mit dem Einsatz von metakognitiven Unterrichtsformen eher

vertraut sind als Lehrpersonen, welche ausschliesslich eine pädagogische

Grundausbildung absolviert haben. Wir können bei unseren befragten Lehrpersonen

in diesem Punkt also nicht davon ausgehen, dass unsere Daten einem

Durchschnittswert aus der Praxis entsprechen.

Weiter scheint uns eine interessante Feststellung, dass 15 der 103

Lehrpersonen metakognitive Unterrichtsformen anwenden, obwohl sie diesen

Begriff noch nie gehört haben. Lehrpersonen setzen also einzelne metakognitive

Unterrichtsformen in der Schule um, auch wenn sie den Begriff Metakognition

nicht kennen.

Bis jetzt haben wir uns mit den Fragen beschäftigt, ob der Begriff der

Metakognition bekannt ist und ob solche Unterrichtsformen generell eingesetzt

werden. Im Weiteren interessiert uns die Frage, wie häufig die einzelnen

Unterrichtsformen angewendet werden.

6.1.2.3 Zusammenfassung zu Bekanntheit und der Verbreitung des Konzeptes

Metakognition

Unsere

Erhebung zeigt, dass 85 der insgesamt 103 von uns befragten Lehrpersonen den

Begriff "Metakognition" kennen und sogar 98 der 103 Lehrpersonen metakognitive

Unterrichtsformen in der Schule anwenden. Der Begriff "Metakognition" ist den

Lehrpersonen vorwiegend von der Aus- und Weiterbildung her bekannt. Der

Einsatz von metakognitiven Unterrichtsformen scheint in der Schule weit

verbreitet zu sein. Es gilt jedoch zu beachten, dass wir beim Nachfassen

gezielt Lehrpersonen gewählt haben, die an der HfH studieren und daher das

Konzept der Metakognition auf jeden Fall kennen. Unsere Daten widerspiegeln

also kaum die Situation, wie sie im Schulalltag anzutreffen ist.

Lehrpersonen,

welche die Frage, ob sie schon mit metakognitiven Unterrichtsformen gearbeitet

haben, bejahten, wurden anschliessend nach der Häufigkeit der Anwendung der

verschiedenen Unterrichtsformen befragt. In diesem Kapitel werden wir die

Resultate aus dieser Frage präsentieren und unter verschiedenen Aspekten

betrachten.

6.2.1

Herleitung der Indexierung

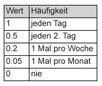

Um die Häufigkeit

der Anwendung der Unterrichtsformen zu erfragen, haben wir uns entschieden,

fünf Antwortmöglichkeiten anzubieten, wobei nur eine Nennung möglich war. Die

fünf verschiedenen Antwortkategorien waren:

-

täglich

-

2-3 Mal wöchentlich

-

wöchentlich

-

1 Mal im Monat

-

nie

Bei der Auswertung

der Antworten zur Häufigkeit stiessen wir beim Versuch, verschiedene Antwortprofile

zu vergleichen, auf Schwierigkeiten. Das möchten wir anhand eines Beispiels

illustrieren.

Das Diagramm 4 zeigt, wie häufig

die Unterrichtsformen "Arbeitsrückblick" und "Ausführungsmodell" bei den

befragten Lehrpersonen zur Anwendung kommen. Auf der X-Achse stehen die beiden

Unterrichtsformen. Für jede Unterrichtsform wird eine Säule pro

Antwortkategorie angezeigt. Auf der Y-Achse steht die Anzahl Nennungen der

Lehrpersonen. Dieses Diagramm liest sich folgendermassen: 19 der 98

Lehrpersonen zum Beispiel, welche angeben, metakognitive Unterrichtsformen

einzusetzen, wenden den Arbeitsrückblick 2-3 Mal wöchentlich an oder 8 der

befragten Lehrpersonen arbeiten 1 Mal im Monat mit dem Ausführungsmodell.

Diagramm 4: Häufigkeit der Anwendung von Arbeitsrückblick und

Ausführungsmodell

Nun stellt sich uns die Frage, auf welche Weise diese Diagramme

miteinander verglichen werden können. Wird jetzt insgesamt der Arbeitsrückblick

oder das Ausführungsmodell häufiger im Unterricht eingesetzt? Wir haben nach

einer Form gesucht, die Anwortkategorien nach der Häufigkeit der Anwendung

einer einzelnen Unterrichtsform zusammen zu fassen, um diese dann einander gegenüberstellen

zu können.

Wir wollten die einzelnen Nennungen jeder Unterrichtsform nicht einfach

zusammen zählen und daraus einen Durchschnittswert berechen, da wir es wichtig

finden, dass zum Beispiel die tägliche Anwendung einer metakognitiven Unterrichtsform

mehr Gewicht erhält als die wöchentliche. Daher haben wir für die Erstellung

eines Diagramms zum Vergleich der Häufigkeiten die Antwortkategorien

unterschiedlich gewichtet. Diese Gewichtung ist in Tabelle

6 ersichtlich. Auf

diese Weise können wir die Nennungen in jeder Kategorie umrechnen und aussagen,

wie viel mal täglich eine Unterrichtsform eingesetzt wird. Dieser

Umrechnungsindex schafft die gleiche Einheit. Somit können wir die verschiedenen

Werte addieren und einen einzelnen Wert berechnen, der nun die Ergebnisse aus

allen Antwortkategorien zusammenfasst. Dies hat den grossen Vorteil, dass sich

nun die Häufigkeit der

Anwendung von einzelnen Unterrichtsformen miteinander

vergleichen lässt.

|

Kategorien zur Häufigkeit |

Gewichtung |

|

täglich |

1 (jeden

Tag) |

|

2-3 Mal wöchentlich |

0.5 (jeden

2. Tag) |

|

wöchentlich |

0.2 (jeden

5. Tag) |

|

1 Mal pro Monat |

0.05 (jeden

20. Tag) |

|

nie oder keine Antwort |

0 |

Tabelle 6: Erklärung

des Umrechnungsindex"

Wir zeigen

nun in Tabelle 7 anhand des Beispieles aus Diagramm 4, wie wir die Kategorien zur

Häufigkeit umrechnen und zu einer Darstellung kommen, in der sich die Resultate

miteinander vergleichen lassen.

Beispiel Arbeitsrückblick:

|

Anzahl Nennungen |

Häufigkeit der Anwendung |

Umrechnung |

|

9 |

täglich (Wert 1) |

9 x 1 = 9 |

|

19 |

2-3 Mal wöchentlich (Wert 0.5) |

19 x 0.5 = 9.5 |

|

25 |

wöchentlich (Wert 0.2) |

25 x 0.2 = 5.0 |

|

16 |

1 Mal pro Monat (Wert 0.05) |

16 x 0.05 = 0.8 |

|

29 |

nie oder keine Antwort (Wert 0) |

29 x 0 = 0 |

Tabelle 7: Umrechnungsbeispiel

Die Summe

der Anzahl Nennungen ist 98 und die Summe aller Werte (9 + 9.5 + 5.0 + 0.8 + 0)

entspricht der Zahl 24.3. Wenn nun die Summe aller Werte durch die Anzahl

Nennungen geteilt wird (24.3 / 98), erhält man den Wert 0.25. Diese Zahl ist

die gemäss unserem Index umgerechnete Häufigkeit der Anwendungen einer

metakognitiven Unterrichtsform bezogen auf eine einzelne Lehrperson. Dieser

Wert liegt zwischen dem Wert 0.5, welcher besagt, dass das Arbeitsheft 2-3 Mal

wöchentlich eingesetzt wird und dem Wert 0.2, was bedeutet, dass das

Arbeitsheft 1 Mal wöchentlich angewendet wird. Das bedeutet, dass die befragten

Lehrpersonen durchschnittlich etwas häufiger als ein Mal pro Woche mit der

metakognitiven Unterrichtsform Arbeitsrückblick arbeiten. Die gleiche Umrechnung ergibt beim

Ausführungsmodell einen Wert von 0.29, was bedeutet, dass das Ausführungsmodell

von den von uns befragten Lehrpersonen häufiger angewendet wird als der

Arbeitsrückblick. Dies lässt sich aus Diagramm 5 herauslesen.

Diagramm 5: Häufigkeit der Anwendung von Arbeitsrückblick und

Ausführungsmodell gemäss Index

Bei den

Diagrammen 6 – 14 sowie 33 – 34 haben wir die Häufigkeit immer mit

dem beschriebenen Index berechnet. Wir sind uns bewusst, dass dies das Ergebnis

unserer Daten verzerrt, doch lassen sich ohne das Schaffen dieser Vergleichswerte

die Daten nicht aufgrund unserer Hypothesen auswerten. Wir sind aber der

Meinung, dass diese Indexierung plausibel, sinnvoll und hilfreich ist, da es

sich eigentlich letztlich nur um eine Umrechnung der Häufigkeitskategorien auf

eine Häufigkeit pro Tag handelt. Der Faktor für diese Umrechnungen lässt sich

dabei aus den Häufigkeitskategorien eindeutig ableiten.

Durch diese Zusammenfassung geht selbstverständlich

die Information darüber verloren, wie sich die Häufigkeit im Bezug auf die

einzelnen Kategorien zusammensetzt. Wir werden deshalb immer wieder auf die

Diagramme mit den noch nicht verrechneten Daten von der Art des Diagramms 4

zurückgreifen, um auf spezielle Verteilungen und Strukturenmuster hinzuweisen.

6.2.2

Häufigkeit der Anwendung der

verschiedenen Unterrichtsformen

Nachdem wir

uns nun mit der Indexierung ein Werkzeug erarbeitet haben, mit dem wir in der

Lage sind, verschiedene Unterrichtsformen in ihrer Häufigkeit zu vergleichen,

wollen wir diese Methode nun auf den Vergleich aller im Fragebogen genannten

Unterrichtsformen anwenden.

6.2.2.1 Analyse der Resultate zur Häufigkeit der Anwendung der metakognitive

Unterrichtsformen

Dabei

wurden die Antworten von allen 98 Personen ausgewertet, welche überhaupt

metakognitive Unterrichtsformen im Unterricht anwenden.

Das Diagramm 6 zeigt, wie häufig welche

Unterrichtsform eingesetzt wird. Auf der X-Achse stehen die einzelnen im

Fragebogen vorgeschlagenen und erklärten Unterrichtsformen. Unter der Rubrik

"Sonstige" ergänzten die befragten Lehrpersonen Reisetagebücher,

Lerntagebücher, Werktagebücher und Sporthefte, die schriftliche Befragung, das

Unterrichtsmittel "Lernen macht Spass" und das kollegiale Feedback. Darunter

versteht die entsprechende Lehrperson kriteriengeleitete Rückmeldungen durch

Mitschülerinnen und Mitschüler. Die Y-Achse drückt gemäss unserem Index die

Häufigkeit der Anwendung der einzelnen metakognitiven Unterrichtsformen aus.

Das Diagramm

6 zeigt, dass die Unterrichtsform

metakognitives Fragen mit Abstand am meisten, nämlich mehr als zwei Mal

wöchentlich[5] angewendet

wird, gefolgt vom Ausführungsmodell und dem Arbeitsrückblick, die etwas häufiger

als einmal wöchentlich eingesetzt werden. Die Lernpartnerschaft und das

metakognitive Interview werden knapp einmal pro Woche angewendet. Das

Unterrichtsmittel "Ich lerne lernen" und das Arbeitsheft werden lediglich alle

zwei Wochen eingesetzt und die Klassenkonferenz sowie das

Selbstinstruktionstraining gar nur etwas häufiger als 1 Mal im Monat.

Diagramm 6: Häufigkeit der Anwendung der metakognitiven

Unterrichtsformen im Vergleich

Da das

metakognitive Fragen mit Abstand am häufigsten eingesetzt wird, betrachten wir

nun diese Unterrichtsform in Diagramm 7 genauer. Von den insgesamt 98

Lehrpersonen, welche metakognitive Unterrichtsformen anwenden, setzen 27

Lehrpersonen das metakognitive Fragen täglich ein, 23 Personen 2-3 Mal

wöchentlich, 18 Personen wöchentlich, 8 Personen einmal im Monat und 22

Personen wenden diese Unterrichtsform nicht an oder haben gar keine Antwort

dazu gegeben[6]. Im

Vergleich zu den anderen Unterrichtsformen wird keine täglich so häufig

eingesetzt wie das metakognitive Fragen. Zudem ist sie unter den Lehrpersonen

weit verbreitet, da lediglich 22 von 98 Lehrkräften diese Unterrichtsform noch

nie angewendet haben. Zum Vergleich sind auf der CD-Rom alle Diagramme unter

"Häufigkeit der Anwendung"ˆ "Häufigkeit der Anwendung der

verschiedenen Unterrichtsformen" aufgeführt.

Diagramm 7: Häufigkeit der Anwendung der Unterrichtsform

"metakognitives Fragen"

6.2.2.2 Interpretation zur Häufigkeit der Anwendung von metakognitiven Unterrichtsformen

Wir haben

uns gefragt, warum das metakognitive Fragen im Vergleich zu den anderen

Unterrichtsformen so häufig angewendet wird. Es

könnte daran liegen, dass diese Unterrichtsform mündlich flexibel eingesetzt

werden kann und wenig Zeit kostet. Weiter fällt auf, dass das

Selbstinstruktionstraining und die Klassenkonferenz nur selten angewendet

werden. Das Selbstinstruktionstraining wird von den wenigsten Personen

überhaupt im Unterricht eingesetzt. Wir könnten uns vorstellen, dass es daran

liegt, dass wenige Lehrpersonen diese Unterrichtsform kennen oder sie

vorzugsweise nur in kleinen Gruppen anwenden, da dort mit dem Kind besser

einzeln über seine verwendeten Strategien gesprochen werden kann. Die

Klassenkonferenz wird etwas häufiger als einmal im Monat eingesetzt. Die

seltene Anwendung der Klassenkonferenz macht in unseren Augen aber auch Sinn,

da sich der Austausch von Lernerfahrungen in grösseren Gruppen oder in der

Klasse abnützt, wenn er zu oft stattfindet. Unter den Einträgen in der Rubrik

"Sonstige" fällt auf, dass neun Lehrpersonen noch Reisetagebücher nach

Ruf/Gallin oder andere Lerntagebücher ergänzt haben. Das Arbeiten mit Hilfe von

Lerntagebüchern wollten wir mit dem Arbeitsheft nach Guldimann (1996) erfassen,

haben jedoch durch unsere Erhebung gemerkt, dass den Lehrpersonen der Begriff

des Reisetagebuches nach dem Lehrmittel von Ruf/Gallin (1995) näher liegt. Da

diese Ergänzungen der Lehrkräfte eigentlich noch in die Rubrik "Arbeitsheft"

gehörten, erhöht sich der Wert bei dieser metakognitiven Unterrichtsform somit

geringfügig von 0.11 auf 0.13.

6.2.2.3 Zusammenfassung zur Häufigkeit der Anwendung von metakognitiven

Unterrichtsformen

In

diesem Unterkapitel haben wir eine Indexierung hergeleitet, um die

verschiedenen Unterrichtsformen in ihrer Häufigkeit der Anwendung miteinander

vergleichen zu können. Der Vergleich zeigt, dass das metakognitive Fragen die

mit Abstand am häufigsten eingesetzte Unterrichtsform ist. Wir vermuten, dass

sich dies auf die niederschwellige Anwendung dieser Unterrichtsform zurückführen

lässt. Das Selbstinstruktionstraining und die Klassenkonferenz sind die am

wenigsten häufig eingesetzten Unterrichtsformen. Wir könnten uns vorstellen,

dass das Selbstinstruktionstraining den befragten Lehrpersonen wenig bekannt

ist. Bei der Klassenkonferenz macht es unserer Ansicht nach Sinn, diese nur

knapp monatlich einzusetzen, da sich eine häufige Anwendung dieser Unterrichtsform

mit der Zeit abnützt. Wenn die Einträge zum Thema Lerntagebuch unter der Rubrik

"Sonstige" bei der Unterrichtsform Arbeitsheft eingetragen worden wären, würde

sich dieser Wert etwas nach oben korrigieren, wobei sich an der Reihenfolge

unter den Unterrichtsformen aber nichts änderte.

In diesem

und den folgenden Unterkapiteln werden wir jeweils mit den selben Daten

betreffend Häufigkeit der Anwendung von metakognitiven Unterrichtsformen

arbeiten. Wir werden die Grundgesamtheit der Werte jeweils nach einem

bestimmten Aspekt in Gruppen aufteilen und die Ergebnisse innerhalb der Gruppen

analysieren und Vergleiche zwischen den Gruppen ziehen.

Als ersten

Aspekt haben wir die Klassengrösse der unterrichteten Klasse gewählt. Es steht

damit die Frage im Zentrum, ob und wie sich die Klassengrösse auf die

Häufigkeit der Anwendung der metakognitiven Unterrichtsformen auswirkt.

Wir werden

jeweils zuerst die Daten darstellen, diese interpretieren und anhand der

Hypothesen diskutieren sowie abschliessend zusammenfassen.

6.2.3.1 Analyse der Resultate zum Aspekt Klassengrösse

Für die

Auswertung der Daten zur Häufigkeit der Anwendung von metakognitiven

Unterrichtsformen unter dem Blickwinkel Klassengrösse haben wir nur die Angaben

der insgesamt 69 Regel- und Kleinklassenlehrkräfte verwendet, die metakognitive

Unterrichtsformen einsetzen. Die Anworten der Therapeutinnen und Therapeuten,

der Fachlehrkräfte und der DaZ- und ISF-Lehrpersonen wurden nicht

berücksichtigt, da aus dem Fragebogen nicht ersichtlich wurde, wie gross ihre

einzelnen Unterrichtsgruppen waren. Zudem sind die Daten von 13 Lehrpersonen

für die Auswertung weggefallen, da diese keine oder eine ungültige

Klassengrösse (über 40 oder weniger als 0) angegeben haben. Für die Auswertung

von Diagramm

8 verwenden wir also die Daten von

insgesamt 56 Lehrpersonen. Gemäss unserer Hypothese,

welche besagt, dass metakognitive Unterrichtsformen in Klassen mit weniger als

19 Schülerinnen und Schülern häufiger angewendet werden, fassen wir für die

Auswertung die Daten der Lehrpersonen mit Klassengrössen gleich oder unter 19

Schülerinnen und Schülern (= 26 Personen) und diejenigen Daten von Lehrpersonen

mit Klassengrössen von über 19 Schülerinnen und Schülern (= 30 Personen) zusammen.

Die Y-Achse

in Diagramm

8 beschreibt die Häufigkeit der

Anwendung metakognitiver Unterrichtsformen gemäss Index und die X-Achse die

verschiedenen von uns im Fragebogen vorgegebenen Unterrichtsformen.

Das Diagramm

8 zeigt, dass sämtliche

Unterrichtsformen in Klassen von ≤19 Schülerinnen und Schülern häufiger

eingesetzt werden als in Klassen mit >19 Schülerinnen und Schülern. Die Unterschiede

bezüglich der Variablen Klassengrösse bei den Unterrichtsformen "Metakognitives

Interview", "Arbeitsrückblick", "Ich lerne lernen" und "Selbstinstruktionstraining"

sind besonders auffallend, während der Unterschied bei der Unterrichtsform

"Klassenkonferenz" minimal ist. Das metakognitive Interview wird in kleinen

Klassen mehr als viermal so häufig angewendet, das Selbstinstruktionstraining

zwölfmal und Ich lerne lernen und der Arbeitsrückblick doppelt so oft.

Auf der

CD-Rom unter "Häufigkeit der Anwendung" ˆ

"Aspekt Klassengrösse" wird für jede einzelne Unterrichtsform ein detailliertes

Diagramm präsentiert.

Diagramm 8: Häufigkeit der Anwendung unter dem Aspekt der

Klassengrösse

6.2.3.2 Interpretation zum Aspekt Klassengrösse

Diagramm 8 zeigt die Tendenz, dass in kleinen

Klassen (²19) häufiger metakognitive Unterrichtsformen eingesetzt werden als in

grossen Klassen (>19).

Dass das

metakognitive Interview und das Selbstinstruktionstraining in kleinen Klassen

bedeutend häufiger angewendet werden als in grossen Klassen, erklären wir uns

folgendermassen: Zum metakognitiven Interview nach Brunsting-Müller (1997)

gehören Fragen, die immer in ähnlicher Weise und in derselben Reihenfolge

gestellt werden, was sich am besten in der Einzelsituation verwirklichen lässt.

Die Einzelsituation lässt sich aber umso schwieriger einrichten, je grösser die

Klasse ist. Ebenso verhält es sich mit dem Selbstinstruktionstraining nach

Meichenbaum und Goodman (1971), welches zumindest bei der Einführungsphase

durch eine Lehrperson individuell begleitet werden muss.

Einzig die

Klassenkonferenz scheint sich für grosse wie für kleine Klassen ebenso zu

eignen. Während sie für kleine Klassen eine der weniger häufig angewendeten

metakognitiven Unterrichtsformen ist, bekommt sie für grosse Klassen einen

deutlich höheren Stellenwert.

6.2.3.3 Diskussion zum Aspekt Klassengrösse

Die

Hypothese zum Aspekt Klassengrösse lautet:

In Klassen

mit bis zu neunzehn Schülerinnen und Schülern werden häufiger metakognitive

Unterrichtsformen eingesetzt als in Klassen mit mehr als neunzehn Schülerinnen

und Schülern.

Mit der

Tatsache, dass sämtliche von uns im Fragebogen aufgeführten Unterrichtsformen

in kleinen Klassen häufiger eingesetzt werden als in grossen Klassen, lässt

sich unsere Hypothese bestätigen. Metakognitive Arbeitsformen verlangen, dass

die Lehrperson Zeit und Kapazität hat, ein Stück weit individuell mit den

Schülerinnen und Schülern zu arbeiten, was in kleinen Klassen begünstigt wird.

Diese Aussage wird unterstützt von einem weiteren Ergebnis unserer Erhebung zum

Thema Hindernisse beim Einsatz von metakognitiven Unterrichtsformen. 76% der

Lehrpersonen bestätigen nämlich die Behauptung, die Schülerinnen und Schüler

bräuchten beim Einsatz metakognitiver Unterrichtsformen viel Unterstützung

durch die Lehrperson. Die Daten dazu werden im Kapitel 6.3.2.1 aufgeführt.

Guldimann

(1996) weist bei seiner Beschreibung der Instrumente zur Förderung der

Entwicklung von metakognitiven Strategien explizit darauf hin, dass deren

Anwendung im Rahmen des regulären Unterrichtes möglich sein muss. Wir denken,

er ist sich der Tatsache bewusst, dass metakogntive Unterrichtsformen

vorwiegend in kleinen Unterrichtsgruppen oder in der Einzelsituation angewendet

werden und hat bewusst Unterrichtsformen entwickelt, die diese Tendenz

aufbrechen könnten.

Im Weiteren

gilt es zu beachten, dass die Resultate unter dem Aspekt der Klassengrösse

durch eine weitere Variable beeinflusst werden: Der Aspekt des

Tätigkeitsfeldes. Ob eine Lehrkraft also im heilpädagogischen Umfeld oder an

einer Regelklasse tätig ist, spielt auch in den Aspekt Klassengrösse hinein.

Mehr als 50% der 26 Lehrpersonen, die eine Klassengrösse von 19 Kindern und

weniger haben, sind im heilpädagogischen Umfeld tätig. Ausnahmslos alle Kleinklassenlehrkräfte

gehören in die Gruppe der "kleinen" Klassen. Das belegt, dass die beiden

Variablen "Klassengrösse" und "Tätigkeitsfeld" nicht unabhängig voneinander

sind.

Dies stellt

die präsentierten Resultate nicht in Frage, sie müssen aber im Zusammenhang mit

den Ergebnissen aus dem folgenden Kapitel betrachtet werden, wo die Häufigkeiten

unter dem Aspekt Tätigkeitsfeld betrachtet werden.

6.2.3.4 Zusammenfassung zum Aspekt Klassengrösse

Bezüglich des Aspekts Klassengrösse

zeigt sich die Tendenz, dass in Klassen mit bis zu 19 Schülerinnen und Schülern

häufiger metakognitive Unterrichtsformen eingesetzt werden als in grossen

Klassen mit mehr als 19 Schülerinnen und Schüler. Die Differenzen zwischen den

beiden Vergleichsgruppen sind beim metakognitiven Interview und beim

Selbstinstruktionstraining beachtlich. Dies lässt sich allenfalls darauf zurückführen,

dass beide Unterrichtsformen eine speziell grosse individuelle Unterstützung

durch die Lehrperson verlangen, was in kleinen Klassen begünstigt wird.

Es gilt zu beachten, dass die

Resultate unter dem Aspekt der Klassengrösse durch eine weitere Variable

beeinflusst werden: Die Variable "Tätigkeitsfeld". Mehr als 50% der 26 Lehrpersonen,

die eine Klassengrösse von 19 Kindern und weniger haben, sind nämlich im

heilpädagogischen Umfeld tätig.

6.2.4

Aspekt Tätigkeitsgebiet einer

Lehrperson

Als

nächster Aspekt folgt die Unterteilung nach dem Tätigkeitsgebiet der

Lehrperson. Nun geht es um die Frage, wie es sich auf die Häufigkeit der

Anwendung der metakognitiven Unterrichtsformen auswirkt, ob eine Lehrperson im

heilpädagogischen oder im Regelklassenumfeld tätig ist.

6.2.4.1 Analyse der Resultate zum Aspekt Tätigkeitsgebiet einer Lehrperson

Beim Diagramm 9 verwenden wir grundsätzlich die

Daten derjenigen Lehrpersonen, die in einem heilpädagogischen Arbeitsfeld tätig

sind, das heisst, als Kleinklassen-, ISF-Lehrpersonen oder Therapeutinnen und

Therapeuten arbeiten sowie der Regelklassenlehrkräfte. Die Daten von 25

Lehrkräften fallen weg, da diese als Fachlehrerinnen und Fachlehrer oder im DaZ-

Bereich unterrichten oder keine Angaben zu ihrem Tätigkeitsgebiet gemacht haben

(14), in einer Regelklasse und zugleich in einem ISF-Modell oder einer Kleinklasse

unterrichten[7] (6) oder

metakognitive Unterrichtsformen generell nicht anwenden (5). Insgesamt werden

also die Daten von 78 befragten Lehrpersonen ausgewertet, 39

Regelklassenlehrpersonen und 39 Lehrerinnen und Lehrer, welche in einem

heilpädagogischen Arbeitsfeld tätig sind. Die Y-Achse bildet die Häufigkeit der

Anwendung von metakognitiven Unterrichtsformen gemäss unserem Index und die

X-Achse listet die verschiedenen Unterrichtsformen auf.

Aus dem Diagramm 9 wird ersichtlich, dass die

Unterrichtsformen "Arbeitsrückblick", "Ausführungsmodell", "Lernpartnerschaft",

"Metakognitives Fragen", "Metakognitives Interview" und "Selbstinstruktionstraining"

häufiger von Lehrkräften angewendet werden, welche in einem heilpädagogischen Arbeitsfeld

tätig sind, als von Regelklassenlehrkräften. Die Unterrichtsform

"metakognitives Interview" wird im heilpädagogischen Tätigkeitsgebiet sogar siebenmal

und das Selbstinstruktionstraining dreimal so häufig eingesetzt wie im

Regelklassenumfeld. Im Gegensatz dazu werden die Unterrichtsformen "Ich lerne

lernen", "Arbeitsheft" und "Klassenkonferenz" minim häufiger von Lehrpersonen

eingesetzt, welche Regelklassen unterrichten.

Diagramm 9: Häufigkeit der Anwendung unter dem Aspekt des

Tätigkeitsgebiets

Um diesen

grossen Unterschied beim Einsatz der Unterrichtsform "Metakognitives Interview"

zwischen dem heilpädagogischen Arbeitsbereich und dem Regelklassenumfeld

genauer betrachten zu können, fügen wir das Diagramm 10 mit der detaillierten Aufstellung

der Anworten an. Die Y-Achse zeigt die Anzahl der Nennungen in Prozent und die

X-Achse enthält die beiden für uns relevanten Tätigkeitsgebiete. Die Häufigkeit

der Anwendung derjenigen Lehrpersonen, die im heilpädagogischen Bereich

arbeiten, beträgt zwischen 13 und 23% für alle Kategorien, bei denen die

Unterrichtsform tatsächlich angewendet wird. Auffallend ist, dass lediglich 26%

dieser Lehrpersonen das metakognitive Interview nicht anwenden oder gar keine

Antwort gegeben haben im Vergleich zu den knapp 80% Lehrpersonen des

Regelklassenumfeldes, welche das metakognitive Fragen nicht einsetzen. Die Anwendung

der Lehrpersonen des Regelklassenumfeldes liegt in allen Häufigkeitskategorien

unter 10%. Auf der CD-Rom sind die präzisen Diagramme zu den restlichen Unterrichtsformen

unter "Häufigkeit der Anwendung" ˆ "Aspekt Tätigkeitsgebiet"

einzusehen.

Diagramm 10: Häufigkeit der Anwendung "metakognitives Interview" unter dem Aspekt

Tätigkeitsgebiet

6.2.4.2 Interpretation zum Aspekt Tätigkeitsgebiet einer Lehrperson

Das Diagramm 9 zeigt unserer Ansicht nach, dass Lehrkräfte,

welche im heilpädagogischen Tätigkeitsbereich arbeiten, mehrheitlich häufiger metakognitive Unterrichtsformen einsetzen als

Regelklassenlehrkräfte. Wir denken, es liegt daran, dass Lehrpersonen, welche

in einem heilpädagogischen Arbeitsfeld tätig sind, im Rahmen ihrer

Zusatzausbildung verschiedene metakognitive Unterrichtsformen kennengelernt und

ausprobiert haben. Die Beobachtung, dass das metakognitive Interview im

heilpädagogischen Arbeitsfeld siebenmal so oft eingesetzt wird wie im

Regelklassenumfeld lässt sich damit begründen, dass gerade für Kinder, welche

einen speziellen Förderbedarf aufweisen, Unterrichtsformen von Bedeutung sind,

welche den individuellen Lernstand berücksichtigen und das bestehende Wissen

ernst nehmen. Dies lässt sich zum Beispiel mit der Unterrichtsform "Metakognitives

Interview" erreichen.

6.2.4.3 Diskussion zum Aspekt Tätigkeitsgebiet einer Lehrperson

Die

Hypothese zur Variablen "Tätigkeitsgebiet" lautet:

Eine

Lehrkraft, welche im Rahmen der Volksschule in einem heilpädagogischen

Arbeitsfeld tätig ist, setzt häufiger metakognitive Unterrichtsformen ein.

Die

Ergebnisse aus Diagramm

9 bestätigen grundsätzlich diese Hypothese. Wenige

Unterrichtsformen weichen nur unwesentlich von dieser Aussage ab. Beim

Selbstinstruktionstraining und beim metakognitiven Interview zeigen sich bei

beiden Variablen die grössten Unterschiede zwischen den Vergleichsgruppen.

Mackowiak

(2004) schreibt, dass die Vermittlung von Lernstrategien besonders angezeigt

ist bei Schülerinnen und Schülern, die ihre intellektuellen Fähigkeiten nicht

adäquat in schulische Leistungen umsetzen können. Wenn man davon ausgeht, dass

die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler, die eine ISF oder eine Kleinklasse

besuchen, nach Jegge (1991) nicht an ihrer genetischen Begabungsschranke

anstösst sondern an soziokulturellen und psychischen Beschränkungen, ist es

gerade im heilpädagogischen Bereich von grosser Wichtigkeit, dass sich die

Schülerinnen und Schüler den metakognitiven Aspekt des Lernens zu Nutze machen

können. Daher ist es unserer Ansicht nach ein sehr erfreuliches Ergebnis, dass

Lehrpersonen, welche in einem heilpädagogischen Tätigkeitsgebiet arbeiten,

vermehrt darauf achten, metakognitive Unterrichtsformen einzusetzen.

Auch hier gilt es wieder zu beachten, dass die Häufigkeit

der Anwendung von metakognitiven Unterrichtsformen unter dem Aspekt

Tätigkeitsgebiet von der Variablen Klassengrösse beeinflusst wird, da

Lehrpersonen, welche in einem heilpädagogischen Arbeitsfeld tätig sind, tendenziell

auch mit kleineren Kindergruppen arbeiten.

6.2.4.4 Zusammenfassung zum Aspekt Tätigkeitsgebiet einer Lehrperson

Unsere Erhebung zeigt, dass

Lehrpersonen, welche in einem heilpädagogischen Arbeitsfeld tätig sind,

häufiger Unterrichtsformen anwenden, die den metakognitiven Aspekt des Lernens

berücksichtigen, als Regelklassenlehrkräfte, was unsere Hypothese grundsätzlich

bestätigt. Dies könnte daran liegen, dass Lehrpersonen, welche in einem heilpädagogischen

Arbeitsfeld tätig sind, üblicherweise auch eine weiterführende Ausbildung

absolviert haben, in welcher sie solche Unterrichtsformen kennen gelernt haben.

Die Beobachtung, dass das

metakognitive Interview im heilpädagogischen Arbeitsfeld siebenmal so oft

eingesetzt wird wie im Regelklassenumfeld lässt sich damit begründen, dass

gerade für Kinder, welche einen speziellen Förderbedarf aufweisen, Unterrichtsformen

von Bedeutung sind, welche den individuellen Lernstand berücksichtigen, was

sich zum Beispiel mit der Unterrichtsform "Metakognitives Interview" erreichen

lässt.

Es ist erfreulich, dass

Lehrpersonen, die in einem heilpädagogischen Bereich arbeiten, speziell den

Einsatz von metakognitiven Unterrichtsformen berücksichtigen. Nach Jegge (1991)

stossen nämlich die meisten Kinder mit Lern- oder Leistungsschwierigkeiten

nicht an ihrer genetischen Begabungsschranke sondern an soziokulturellen und psychischen

Beschränkungen an. Daher ist es gerade im heilpädagogischen Bereich von grosser

Wichtigkeit, dass die Schülerinnen und Schüler mit Hilfe metakognitiver

Strategien lernen, ihre intellektuellen Fähigkeiten adäquat in schulische

Leistungen umzusetzen.

6.2.5

Aspekt Anteil Kinder mit Deutsch als

Zweitsprache

In diesem

Kapitel gehen wir der Frage nach, ob der Anteil von Schülerinnen und Schülern

mit Deutsch als Zweitsprache in einer Klasse einen Einfluss auf den Einsatz von

metakognitiven Unterrichtsformen hat.

6.2.5.1 Analyse der Resultate zum Aspekt Anteil Kinder mit Deutsch als

Zweitsprache

Für die

Auswertung der Daten in Diagramm 11 haben wir die Antworten von

insgesamt 78 Lehrpersonen verwendet, von 51 Lehrerinnen und Lehrern mit einer

Unterrichtsgruppe von einem DaZ-Anteil unter 40% und von 27 Lehrerinnen und

Lehrern mit Klassen von einem DaZ-Anteil über 40%. Die Angabe von 25 Personen

konnten nicht ausgewertet werden, da diese gar keine metakognitiven Unterrichtsformen

einsetzen (5), keine Klassengrössen oder keine bzw. eine ungültige Anzahl

DaZ-Kinder angegeben haben (20).

Die Y-Achse

enthält die Häufigkeit gemäss unserem Index und die X-Achse alle im Fragebogen

aufgeführten metakognitiven Unterrichtsformen. Das Diagramm zeigt, dass mit

Ausnahme der Unterrichtsformen "Arbeitsrückblick" und "Klassenkonferenz" alle

Unterrichtsformen von Unterrichtsklassen und -gruppen mit einem Anteil von

Kindern mit DaZ von über 40% häufiger eingesetzt werden. Mit Ausnahme des metakognitiven

Fragens zeigen sich jedoch keine grossen Unterschiede.

Auf der

CD-Rom sind unter "Häufigkeit der Anwendung" ˆ

"Aspekt Anteil Kinder mit Deutsch als Zweitsprache" zusätzlich die

Diagrammdaten der einzelnen Unterrichtsformen bezogen auf Lehrpersonen

von Regelklassen wie auch auf Lehrpersonen aus dem heilpädagogischen Umfeld

ersichtlich.

Diagramm 11: Häufigkeit der Anwendung unter dem Aspekt Anteil Kinder mit Deutsch

als Zweitsprache

Da die

Unterschiede eher gering ausfallen und unsere Erhebung einen hohen Anteil an

Lehrpersonen enthält, welche in einem heilpädagogischen Arbeitsfeld tätig sind,

mit Unterrichtsgruppen arbeiten, die einen prozentual hohen Anteil an

DaZ-Kindern aufweisen[8]

und – wie wir bereits gesehen haben – vermehrt metakognitive

Unterrichtsformen einsetzen, fügen wir noch Diagramm 12 an. Diagramm 12 beschreibt ebenfalls die Häufigkeit

der Anwendung von metakognitiven Unterrichtsformen unter dem Blickwinkel des

Anteils Schülerinnen und Schüler mit Deutsch als Zweitsprache, berücksichtigt

jedoch nur die Daten der Regelklassenlehrpersonen. Für dieses Diagramm wurden

die Daten von allen 54 Regelklassenlehrkräften verwendet. Davon ausgeschlossen

sind Lehrpersonen, die eine Regelklasse unterrichten und gleichzeitig an einer

ISF oder Kleinklasse tätig sind (6), die keine metakognitiven Unterrichtsformen

anwenden (5) oder die keine Angaben zur Klassengrösse oder zur Anzahl Kinder

mit Deutsch als Zweitsprache gemacht haben (6). Wir werten die Daten von 37

Lehrpersonen aus, wobei wir anmerken müssen, dass die 10 Lehrpersonen bei einem

DaZ-Anteil von unter 40% nicht mehr als statistisch relevant angesehen werden

können.

Die Y-Achse

drückt wiederum die Häufigkeit gemäss unserem Index aus und die X-Achse die verschiedenen

Unterrichtsformen. Auch aus diesem Diagramm geht hervor, dass Klassen mit über

40% DaZ-Kindern mit Ausnahme der Rubrik "Sonstige", "Metakognitives Interview"

und "Klassenkonferenz" häufiger metakognitive Unterrichtsformen einsetzen. Die

Unterrichtsformen "Ausführungsmodell" und "Klassenkonferenz" weisen jedoch

keinen deutlichen Unterschied auf.

Diagramm 12: Häufigkeit der Anwendung in der Regelklasse unter dem Aspekt Anteil

Kinder mit Deutsch als Zweitsprache

Auf der

CD-Rom unter "Häufigkeit der Anwendung" ˆ

"Aspekt Anteil Kinder mit Deutsch als Zweitsprache" ist ein weiteres Diagramm

ersichtlich, welches nur die Daten der Lehrpersonen aus dem heilpädagogischen

Umfeld berücksichtigt. Des Weiteren sind am selben Ort die Diagrammdaten

bezogen auf jede einzelne Unterrichtsform einsehbar.

6.2.5.2 Interpretation zum Aspekt Deutsch als Zweitsprache

Insgesamt

zeigt Diagramm

11, dass metakognitive

Unterrichtsformen in Klassen mit über 40% DaZ-Kindern generell häufiger

eingesetzt werden. Diese Tendenz wird von Diagramm 12 noch klarer bestätigt, obwohl dort

zu berücksichtigen ist, dass die eine Gruppe der befragten Lehrpersonen nicht repräsentativ

ist, da sie nur aus 10 Personen besteht.

Problematisch ist das Verwischen der Ergebnisse bei

Lehrpersonen, die an mehreren Klassen oder Gruppen unterrichten, da es hier

unmöglich ist, die Anworten den einzelnen Gruppen zuzuordnen. Falls die Klassen

oder Gruppen bezüglich des Anteils Kinder mit Deutsch als Zweitsprache stark

variieren, könnte sich hieraus eine Unschärfe ergeben.

6.2.5.3 Diskussion zum Aspekt Deutsch als Zweitsprache

Auf die

Frage nach dem Einfluss der Zweitsprachigkeit auf die Häufigkeit der Anwendung

von metakognitiven Unterrichtsformen, sind wir von folgender Hypothese

ausgegangen:

In Klassen

mit einem Anteil an Kindern mit Deutsch als Zweitsprache von 40% oder mehr werden kaum noch metakognitive

Unterrichtsformen eingesetzt.

Die

Ergebnisse aus diesem Kapitel widerlegen unsere Hypothese und überraschen uns.

Obwohl Kinder mit Deutsch als Zweitsprache beim mündlichen und schriftlichen

Formulieren ihrer Lernerfahrungen stärker herausgefordert sind als Kinder mit

deutscher Muttersprache, werden in Klassen mit einem hohen Anteil von

DaZ-Kindern häufiger metakognitive Unterrichtsformen eingesetzt.

Wir

erklären uns dieses Ergebnis folgendermassen: Schulen mit Klassen, die einen hohen

Anteil von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache aufweisen, müssen

gezwungenermassen auf eine grosse Heterogenität in der Klasse reagieren. Viele

der metakognitiven Unterrichtsformen können auch eingesetzt werden, um den

Unterricht zu individualisieren. Wir denken da zum Beispiel an das Arbeitsheft

oder an das metakognitive Fragen, zwei Unterrichtsformen, die den individuellen

Lernstand eines Kindes berücksichtigen und es ihm ermöglichen, neues an bereits

bestehendes Wissen anzuknüpfen. Rüesch (1999) schreibt auf die Frage nach

effektivem Unterricht für Kinder aus Immigrantenfamilien, dass ein

erfolgreiches Förderprogramm zusätzlich zur Verwirklichung des Konzeptes der

direkten Instruktion[9]

möglichst optimal an die individuellen Lernbedürfnisse angepasst sein muss.

Einige

Unterrichtsformen wie zum Beispiel die Lernpartnerschaft oder die

Klassenkonferenz fördern die Zusammenarbeit und das Verständnis der Kinder

untereinander, was dem Unterricht in einem multikulturellen Umfeld ebenfalls

Rechnung trägt.

6.2.5.4 Zusammenfassung zum Aspekt Anteil Kinder mit Deutsch als

Zweitsprache

In

Klassen und Unterrichtsgruppen mit einem DaZ-Anteil von über 40% werden

entgegen unserer Hypothese die im Fragebogen vorgegebenen metakognitiven

Unterrichtsformen –mit zwei Ausnahmen– häufiger angewendet. Wir

stellen uns vor, dass Schulen mit Klassen, die einen hohen Anteil von Kindern

mit Deutsch als Zweitsprache aufweisen, auf die grosse Heterogenität in der

Klasse reagieren müssen. Da bieten sich die metakognitiven Arbeitsformen auch

an, um individualisierend zu unterrichten.

In diesem

Kapitel gehen wir der Frage nach, ob das Schulalter der Kinder einen Einfluss

auf den Einsatz von metakognitiven Unterrichtsformen hat.

6.2.6.1 Analyse der Resultate zum Aspekt Schulalter

Eigentlich

wollten wir hier die Daten nach Klassen auswerten, um den Verlauf des Einsatzes

von metakognitiven Unterrichtsformen über die neun Schuljahre hinweg beobachten

zu können. Wir stiessen jedoch auf das Problem, dass nur 56 der 103 befragten

Lehrkräfte ausschliesslich an Klassen des gleichen Schuljahrs unterrichten. Die

anderen Lehrpersonen arbeiten alle an mehreren Klassen oder unterrichten zwei

und mehr Klassen gleichzeitig. Bei solchen Lehrpersonen konnten wir aus unserem

Fragebogen heraus nicht mehr eruieren, auf welches Schulalter sich ihre

Antworten beziehen. Die Daten der 56 Lehrpersonen, welche nur an einer Klasse

unterrichten, aufgeteilt auf die neun Schuljahre, ergibt, wie Tabelle 8 zeigt, zu wenige Lehrpersonen pro Klasse, als dass

damit aussagekräftige Ergebnisse erzielt werden könnten.

Schulalter |

Anzahl Lehrpersonen |

|

Schulalter |

Anzahl Lehrpersonen |

|

1. Klasse |

13 |

|

6. Klasse |

6 |

|

2. Klasse |

8 |

|

7. Klasse |

3 |

|

3. Klasse |

6 |

|

8. Klasse |

2 |

|

4. Klasse |

9 |

|

9. Klasse |

1 |

|

5. Klasse |

8 |

|

|

|

Tabelle 8: Anzahl Lehrpersonen pro

Klasse, die jeweils nur ein Schulalter unterrichten

Daher haben

wir uns entschieden, die Antworten der Lehrkräfte stufenbezogen auszuwerten.

Für die Auswertung der Daten, wie es Diagramm 13 zeigt, haben wir die Antworten

aller 103 Lehrpersonen verwendet, unter der Bedingung, dass diese lediglich an

einer Stufe unterrichten. Weggefallen sind daher die Daten von Lehrpersonen,

die stufenübergreifend arbeiten (25), die keine Klassenangaben gemacht (3) und

die noch nie metakognitive Unterrichtsformen eingesetzt haben (5). Insgesamt

haben wir also die Angaben von 70 Lehrpersonen verwendet. 31 Personen arbeiten

ausschliesslich an der Unterstufe, 27 an der Mittelstufe und 12 an der

Oberstufe.

Die Y-Achse

von Diagramm

13 zeigt die Häufigkeit der Anwendung

metakognitiver Unterrichtsformen gemäss unserem Index und die X-Achse enthält

die verschiedenen Unterrichtsformen. Das Diagramm zeigt auf, dass an der

Oberstufe bei allen von uns im Fragebogen vorgegebenen metakognitiven

Unterrichtsformen der Einsatz am häufigsten ist. Der Vergleich zwischen der

Unter- und der Mittelstufe fällt folgendermassen aus: Bei den Unterrichtsformen

"Ich lerne lernen", "Arbeitsheft", "Arbeitsrückblick" und "Klassenkonferenz"

sind die Unterschiede bezüglich der Häufigkeit des Einsatzes unbedeutend. Das

Ausführungsmodell, das metakognitive Fragen, das metakognitive Interview und

das Selbstinstruktionstraining werden an der Unterstufe häufiger eingesetzt.

Einzig die Lernpartnerschaft wird in der Mittelstufe öfter angewendet als in

der Unterstufe.

Den

Diagrammen 13 und 14 liegen wiederum Auswertungen bezogen auf die einzelnen Unterrichtsformen zugrunde, die

auf der CD-Rom unter "Häufigkeit der Anwendung" ˆ

"Aspekt Schulstufe" ˆ "Diagrammdaten bezogen auf

Schulstufen" ersichtlich sind.

Zudem befinden sich unter dem selben Aspekt bei ˆ

"Diagrammdaten bezogen auf Klassen" Diagramme, die die Häufigkeit des Einsatzes

nach Klassen aufgliedert.

Diagramm 13: Häufigkeit der Anwendung unter dem Aspekt verschiedener Schulstufen

(1)

In Diagramm 14 werden die gleichen Werte auf eine

andere Art grafisch dargestellt, um ein noch aussagekräftigeres Bild zu

erhalten. Die Y-Achse enthält die Häufigkeit des Einsatzes gemäss unserem Index

und die X-Achse die einzelnen Schulstufen. Im Diagramm 14 ist ebenfalls deutlich ersichtlich,

dass der Wert bezüglich des Einsatzes metakognitiver Unterrichtsformen an der

Oberstufe generell über demjenigen der Mittel- sowie der Unterstufe liegt. In

dieser Darstellungsform ist zudem ein Knick nach unten in der Häufigkeit

während der Mittelstufe erkennbar. Mit Ausnahme der Lernpartnerschaft erhöht

sich der Einsatz metakognitiver Arbeitsformen von der Unter- in die Mittelstufe

nicht, er stagniert oder geht deutlich nach unten.

Diagramm 14: Häufigkeit der Anwendung unter dem Aspekt verschiedener Schulstufen

(2)

Diagramm 14: Häufigkeit der Anwendung unter dem Aspekt verschiedener Schulstufen

(2)

6.2.6.2 Interpretation zum Aspekt Schulalter

Es zeigt

sich eine steigende Grundtendenz bezüglich der Häufigkeit der Anwendung von

metakognitiven Unterrichtsformen. Diese Tendenz wird jedoch von den Werten

bezüglich der Häufigkeit an der Mittelstufe deutlich unterbrochen. Im Vergleich

zur Unterstufe bleibt der Einsatz von metakognitiven Unterrichtsformen in der

Mittelstufe konstant oder geht klar zurück. An der Oberstufe nimmt im Vergleich

zur Mittelstufe die Häufigkeit des Einsatzes metakognitiver Elemente bei allen

aufgeführten Unterrichtsformen deutlich zu. Allerdings müssen wir anmerken,

dass die Ergebnisse der Oberstufe aufgrund der kleinen Anzahl Antworten von

Oberstufenlehrpersonen mit Vorsicht zu interpretieren sind.

6.2.6.3 Diskussion zum Aspekt Schulalter

Auf die

Frage nach dem Einfluss des Aspektes Schulalter auf die Häufigkeit der

Anwendung von metakognitiven Unterrichtsformen, sind wir von folgender

Hypothese ausgegangen:

Mit zunehmendem Alter der Schülerinnen und

Schüler werden häufiger metakognitive Unterrichtsformen eingesetzt.

Zum einen

lässt sich unsere Hypothese bestätigen. Es ist ein Zuwachs am Einsatz

metakognitiver Unterrichtsformen bezüglich des Schulalters beobachtbar. In der

Oberstufe wird nämlich eindeutig am häufigsten metakognitives Lernen angeregt.

Diese Tendenz weist aber in der Mittelstufe einen grossen Knick auf. Von der

Entwicklung des Kindes her ist diese Abnahme des Einsatzes metakognitiver

Unterrichtsformen nicht nachvollziehbar. Wir finden es sehr schade, dass der

grosse Lernzuwachs der Schülerinnen und Schüler in der Mittelstufe im

fachlichen Bereich nicht einhergeht mit der Entwicklung metakognitiver

Kompetenzen, da die Schülerinnen und Schüler diesbezüglich im Unterricht wenig

Anregungen bekommen. Wir haben nach Erklärungen für dieses Ergebnis gesucht und

könnten uns vorstellen, dass Mittelstufenlehrpersonen wegen des †bertrittes in

der sechsten Klasse unter grossem Stoffdruck stehen und daher aus Zeitgründen

weniger metakognitive Unterrichtsformen einsetzen. Diese Vermutung wird dadurch

bestärkt, dass 73% der Lehrpersonen in unserer Erhebung den grossen Zeitaufwand

beim Einsatz metakognitiver Unterrichtsformen als Hindernis bestätigen. Die

Ergebnisse dazu sind in Kapitel 6.3.2.1 ersichtlich.

Bezüglich

der grossen Häufigkeit der Anwendung in der Oberstufe muss allerdings berücksichtigt

werden, dass lediglich drei der zwölf Oberstufenlehrpersonen ausschliesslich

eine Regelklasse unterrichten. Die anderen Lehrpersonen arbeiten in einem

heilpädagogischen Umfeld, in welchem – wie wir bereits gesehen haben

– häufiger metakognitive Unterrichtsformen angewendet werden.

6.2.6.4 Zusammenfassung zum Aspekt Schulalter

Mit

zunehmendem Alter werden grundsätzlich häufiger metakognitive Unterrichtsformen

eingesetzt. Diese Tendenz weist aber in der Mittelstufe einen grossen Knick

auf. Von der Entwicklung des Kindes her ist diese Abnahme des Einsatzes

metakognitiver Unterrichtsformen nicht nachvollziehbar. Wir erklären uns dies

damit, dass Mittelstufenlehrpersonen wegen des †bertritts in die Oberstufe

unter grossem Stoffdruck stehen und ihnen daher die Zeit fehlt, metakognitive

Aspekte im Unterricht ausgiebig zu thematisieren.

6.3

Beurteilung der Wirksamkeit

Wir haben

mit unserer Erhebung auch Antworten gesucht auf die Frage, wie Lehrkräfte den

Einsatz von metakognitiven Unterrichtsformen erleben, wie sie deren Nutzen

einschätzen und welche Erfahrungen sie dabei machen. Zudem suchen wir Antworten

zur Einschätzung der Lehrpersonen bezüglich der Hindernisse beim Einsatz von

metakognitiven Unterrichtsformen.

Wir werden

wiederum jeweils zuerst die Daten darstellen, diese interpretieren und aufgrund

der Hypothesen diskutieren. Zum Schluss folgt eine kurze Zusammenfassung zu den

entsprechenden Resultaten.

6.3.1

Erfahrungen mit der Anwendung von

metakognitiven Unterrichtsformen

Wir gehen

nun der Frage nach, wie sich die Lehrpersonen zu den Aussagen stellen, die Anwendung

von metakognitiven Unterrichtsformen wirke sich positiv auf die Entwicklung

verschiedener Fertigkeiten aus.

6.3.1.1 Analyse der Resultate zu den Erfahrungen

Für die

Auswertung der folgenden Diagramme haben wir die Daten von 98 Lehrpersonen verwendet.

Die Daten der fünf Personen, welche noch nie metakognitive Unterrichtsformen

angewendet haben, konnten nicht berücksichtigt werden. Unter der Rubrik

"Sonstige" wurden von den Lehrpersonen noch diverse interessante €usserungen

bezüglich weiterer Fertigkeiten gemacht, welche ihrer Meinung nach durch die

Anwendung von metakognitiven Unterrichtsformen gefördert werden. Die Lehrpersonen

haben zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass die Schülerinnen und Schüler

durch den Einsatz metakognitiver Unterrichtsformen selbstsicherer werden, ihr

negatives Selbstbild verbessern können, ihre Sprachkompetenzen erweitern, ein

Interesse entwickeln, sich neues Wissen anzueignen und dass sie lernen, mitzudenken

und bei allfälligen Problemen Verantwortung zu übernehmen sowie mithelfen, nach

Lösungen zu suchen.

Die nun

folgenden acht Kreisdiagramme zeigen, wie die von uns befragten Lehrpersonen zu

unseren "Thesen" bezüglich der positiven Entwicklung verschiedener Fertigkeiten

stehen. Bei der Darstellung der Diagramme haben wir dieselbe Reihenfolge

gewählt, wie bei der Auflistung der Fertigkeiten im Fragebogen. Ebenso haben

wir darauf geachtet, immer die gleichen Farben für Zustimmung und Ablehnung zu

wählen.

Diagramm

15 zeigt, dass 91% der befragen

Lehrkräfte der Behauptung, dass die Anwendung von metakognitiven

Unterrichtsformen den Schülerinnen und Schülern dazu verhilft, selbständiger zu

lernen, entweder voll und ganz oder zumindest eher zustimmen. Lediglich 4%

sagen, dass dies eher nicht stimme. Keine der befragten Lehrpersonen ist der

Meinung, dass diese Aussage gar nicht stimme. 5% geben an, diesbezüglich noch

keine Erfahrung gemacht zu haben, oder haben keine Antwort abgegeben.

Diagramm 15: Beurteilung der Wirksamkeit: "Die Schülerinnen und Schüler lernen

selbständiger"

Diagramm

16 zeigt, dass 84% der von uns

befragten Lehrpersonen der Meinung sind, dass die Schülerinnen und Schüler

durch die Anwendung metakognitiver Unterrichtsformen ihre eigenen Stärken und

Schwächen kennen. 8% verneinen dies und 8% haben diesbezüglich keine Erfahrung

gemacht oder keine Antwort gegeben.

Diagramm 16: Beurteilung der Wirksamkeit: "Die Schülerinnen und Schüler kennen

ihre Stärken und Schwächen"

Diagramm

17 zeigt, dass 89% der Lehrpersonen

der Aussage die Schülerinnen und Schüler kennen eigene Lernstrategien entweder

voll und ganz oder zumindest eher zustimmen. 5% verneinen diese Aussage und 6%

haben diesbezüglich keine Erfahrung gemacht oder keine Antwort gegeben.

Diagramm 17: Beurteilung der Wirksamkeit: "Die Schülerinnen und Schüler kennen

eigene Lernstrategien"

Diagramm

18 zeigt, dass 71% der Lehrpersonen

der Meinung sind, dass die Schülerinnen und Schüler durch den Einsatz

metakognitiver Unterrichtsformen lernen, ihre Lernstrategien bewusst einzusetzen.

18% stimmen dieser Aussage entweder eher nicht oder gar nicht zu und 11% haben

diesbezüglich noch keine Erfahrungen gemacht oder keine Antwort abgegeben. Bei

dieser Aussage tritt nun auch zum ersten Mal ein Teil der befragten Lehrkräfte

dafür ein, dass diese These gar nicht stimmt.

Diagramm 18: Beurteilung der Wirksamkeit: "Die Schülerinnen und Schüler setzen

Lernstrategien bewusst ein"

Diagramm

19 zeigt, dass 63% der Lehrpersonen

bestätigen, dass die Schülerinnen und Schüler durch die Anwendung

metakognitiver Unterrichtsformen ihre Arbeiten selbständig planen lernen. 24%

verneinen dies und 13% haben damit keine Erfahrung gemacht oder keine Antwort

angegeben.

Diagramm 19: Beurteilung der Wirksamkeit: "Die Schülerinnen und Schüler planen

ihre

Arbeit selbständig"

Aus Diagramm 20 wird ersichtlich, dass 66% der von

uns befragten Lehrpersonen der Ansicht sind, dass die Schülerinnen und Schüler

lernen, das Ergebnis ihrer Arbeit realistisch einzuschätzen. 25% stimmen dieser

Aussage nicht zu und 9% haben diesbezüglich keine Erfahrung gemacht oder keine

Antwort angegeben.

Diagramm 20: Beurteilung der Wirksamkeit: "Die Schülerinnen und Schüler können

das Ergebnis der Arbeit realistisch einschätzen"

Diagramm

21 zeigt auf, dass 74% der

Lehrpersonen der Meinung sind, dass die Schülerinnen und Schüler durch den

Einsatz metakognitiver Unterrichtsformen wissen, wo sie sich relevante

Informationen und Hilfsmittel beschaffen können. 18% verneinen dies und 8%

haben diesbezüglich noch keine Erfahrungen gemacht oder keine Antwort

abgegeben.

Diagramm 21: Beurteilung der Wirksamkeit: "Die Schülerinnen und Schüler wissen,

wo sie sich relevante Informationen und Hilfsmittel beschaffen können"

Diagramm

22 zeigt, dass 73% der Lehrpersonen

der Ansicht sind, dass die Schülerinnen und Schüler durch den Einsatz metakognitiver

Unterrichtsformen teamfähiger werden. 14% stimmen dieser Aussage nicht zu und

13% äussern, sie hätten damit keinerlei Erfahrungen gemacht oder haben keine

Antwort abgegeben.

Diagramm 22: Beurteilung der Wirksamkeit: "Die Schülerinnen und Schüler werden

teamfähiger"

Die

Kreisdiagramme zeigen die Einschätzungen der von uns befragten Lehrpersonen

bezüglich der positiven Entwicklung von verschiedenen Fertigkeiten bei der

Anwendung von metakognitiven Unterrichtsformen. Wir stellen nun diese Einschätzungen

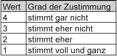

vergleichend dar. Um dies zu tun, haben wir die fünf Antwortkategorien jeweils

mit einer Ziffer codiert. So entspricht die Aussage "stimmt voll und ganz" dem

Wert 1, "stimmt eher" dem Wert 2, "stimmt eher nicht" dem Wert 3, "stimmt gar

nicht" dem Wert 4 und die Aussage "keine Erfahrung gemacht" dem Wert 5.

Die

Mittelwerte und Standardabweichungen werden nun anhand dieser Werte berechnet.

Der Wert 5 wird dabei nicht berücksichtigt. Es werden also nur diejenigen

Wortmeldungen berücksichtigt, die entweder eine Zustimmung oder eine Ablehnung

beinhalten.

Anhand der

Diagramme 23 und 24 stellen wir nun Vergleiche zwischen den Einschätzungen zu

den verschiedenen Aussagen an.

Die Y-Achse

von Diagramm

23 zeigt den Mittelwert der jeweiligen

Einschätzungen und die X-Achse enthält die im Fragebogen enthaltenen

Fertigkeiten, welche die Lehrpersonen bei der Erhebung beurteilten. Es zeigt,

dass die Resultate in zwei Hauptgruppen bezüglich des Grades der Zustimmung

zerfallen. So liegt die Zustimmung bei den Aussagen "Die Schülerinnen und

Schüler lernen selbständiger", "Die Schülerinnen und Schüler kennen ihre

eigenen Stärken und Schwächen", "Die Schülerinnen und Schüler kennen Lernstrategien"

und "Die Schülerinnen und Schüler setzen Lernstrategien bewusst ein" zwischen

den Werten 1.66 und 1.71. Die übrigen vier Aussagen finden zwar ebenfalls

mehrheitlich Zustimmung, aber bei weitem nicht so deutlich.

Diagramm 23: Mittelwerte der Einschätzungen bezüglich Erfahrungen

Im Diagramm 24 werden die Einschätzungen im Bezug

auf die Standardabweichung miteinander verglichen. Die Standardabweichung ist

ein Mass für die Streuung der einzelnen Werte in Bezug auf einen Mittelwert.

Die Y-Achse

von Diagramm

24 beschreibt die Standardabweichung

der jeweiligen Einschätzungen und die X-Achse wiederum die im Fragebogen

enthaltenen Fertigkeiten. Die Aussagen "Die Schülerinnen und Schüler lernen

selbständiger", "Sie kennen eigene Lernstrategien" und "Sie setzen Lernstrategien

bewusst ein" weisen vergleichsweise kleine Standardabweichungen auf. Die

Lehrkräfte sind sich also bezüglich der Einschätzung der Wirksamkeit von

metakognitiven Unterrichtsformen in den entsprechenden Bereichen relativ einig.

Die grösste Standardabweichung zeigt sich bei der Einschätzung "Die

Schülerinnen und Schüler werden teamfähiger".

Diagramm 24: Standardabweichung der Einschätzungen bezüglich Erfahrungen

6.3.1.2 Interpretation zu den Erfahrungen

In den

Kreisdiagrammen sowie in Diagramm 23 zeigt es sich, dass die

Einschätzungen der Lehrpersonen mehrheitlich bestätigen, dass sich bei der

Anwendung von metakognitiven Unterrichtsformen positive Auswirkungen bezüglich

verschiedener Fertigkeiten einstellen.

Diagramm

24 zeigt allerdings, dass sich die

Lehrpersonen bezüglich der Wirksamkeit von metakognitiven Unterrichtsformen

nicht gleich einig sind. Die vergleichsweise kleinen Standardabweichungen bei

den Fertigkeiten "Die Schülerinnen und Schüler lernen selbständiger" "Die

Schülerinnen und Schüler kennen eigene Lernstrategien" und "Die Schülerinnen

und Schüler setzen Lernstrategien bewusst ein" zeigen, dass die Einschätzungen

der einzelnen Lehrpersonen bei diesen Aussagen näher beieinander liegen als zum

Beispiel bei der Behauptung "Die Schülerinnen und Schüler werden teamfähiger".

Es ist

auffällig, dass in Diagramm 23 gerade die ersten vier Aussagen eine so starke

Zustimmung finden, während die zweiten vier Aussagen zwar immer noch

unterstützt werden, aber bei weitem nicht mehr so vehement. Das könnte damit

zusammenhängen, dass die Reihenfolge der Aussagen, wie sie auf dem Fragebogen

aufgeführt waren, sich auch daraus ergab, welche der Thesen uns als erste

aufgrund des Literaturstudiums auffiel und für uns am plausibelsten war.

Der Anteil

der Lehrkräfte, welche keine Aussage machten oder angaben, sie hätten keine

Erfahrungen im Bezug auf die entsprechende These gemacht, fliesst wie erwähnt

in die Diagramme 23 und 24 zu Mittelwert und Standardabweichung nicht ein.

Dieser Anteil variert zwischen 5% und 13% über die verschiedenen Thesen

betrachtet. In der zweiten Hälfte der Aussagen, welche deutlich weniger starke

Zustimmung findet, ist der Anteil dabei deutlich höher. Auch hier lässt sich

der Trend bezüglich einer grösseren Uneinigkeit bzw. eine grössere Unsicherheit

über die eigenen Erfahrungen erkennen.

6.3.1.3 Diskussion zu den Erfahrungen

Die

Auswertung zeigt, dass die Mehrheit der Lehrpersonen, welche metakognitive

Unterrichtsformen einsetzen, die Aussagen bezüglich der positiven Auswirkungen

der Anwendung von metakognitiven Unterrichtsformen stützen. Damit lässt sich

Hypothese 5 verifizieren. Sie lautet:

Mehr als

50% der Lehrpersonen, welche bereits metakognitive Unterrichtsformen

ausprobiert haben, bestätigen, dass die entsprechende Fertigkeit durch die

Anwendung von metakognitiven Unterrichtsformen gefördert wird.

Die

Ergebnisse sowie die diversen interessanten €usserungen bezüglich weiterer

Fertigkeiten unter der Rubrik "Sonstige" bestätigen die Ansicht von Guldimann

(1996), wonach Lernexpertinnen und –experten Lernstrategien kennen, diese

gezielt einsetzen können und ihre Stärken und Schwächen reflektieren. Die von

uns befragten Lehrpersonen sind auch der festen †berzeugung und sich zugleich

in diesem Punkt weitgehend einig, dass die Kinder durch den Einsatz von

metakognitiven Unterrichtsformen selbständiger lernen. Dass die Kinder durch

die Anwendung metakognitiver Unterrichtsformen teamfähiger werden, wie es

Guldimann (1996) sagt, bestätigen die Lehrpersonen ebenso. Die Meinungen gehen

jedoch in diesem Punkt weiter auseinander.

Eine

Lehrperson hat unter der Rubrik "Sonstige" darauf hingewiesen, dass es unter

den Schülerinnen und Schülern grosse Unterschiede gebe. Während einige Kinder

ihr Lernen schon gut reflektieren können, gibt es andere, die damit überfordert

sind. Diese Bemerkung können wir gut nachvollziehen. Es ist davon auszugehen,

dass die grosse Streuung bezüglich der Leistungsunterschiede, wie sie, wie

allgemein bekannt ist, im Bezug auf fachliche Kenntnisse und Fertigkeiten

anzutreffen ist, ebenso beim Nachdenken über das eigene Lernen Gültigkeit hat.

6.3.1.4 Zusammenfassung zu den Erfahrungen

Lehrpersonen,

welche metakognitive Unterrichtsformen einsetzen, schätzen den Nutzen der Anwendung

solcher Unterrichtsformen bei allen von uns im Fragebogen aufgeführten

Fertigkeiten mehrheitlich positiv ein. Damit lässt sich die Hypothese 5

verifizieren, wonach mehr als 50% der Lehrpersonen, welche bereits

metakognitive Unterrichtsformen ausprobiert haben, bestätigen, die Anwendung

von metakognitiven Unterrichtsformen würden bestimmte Fertigkeiten fördern.

Die

Behauptungen, dass die Anwendung von metakognitiven Unterrichtsformen die Schülerinnen

und Schüler darin unterstützt, selbständiger zu lernen, eigene Stärken und

Schwächen zu kennen und Lernstrategien sowohl zu kennen als auch bewusst

einzusetzen, finden dabei besonders starke Zustimmung.

Die

Aussagen "Die Schülerinnen und Schüler lernen selbständiger", "Die Schülerinnen

und Schüler kennen Lernstrategien" und "Die Schülerinnen und Schüler setzen

Lernstrategien bewusst ein" weisen eine kleine Standardabweichung auf. Das

bedeutet, dass die Meinungen der einzelnen Lehrpersonen in diesem Punkt nahe

beieinander liegen, im Gegensatz zur Standardabweichung der Behauptung "Die

Schülerinnen und Schüler werden teamfähiger", welche zeigt, dass sich die Lehrpersonen

diesbezüglich uneinig sind.

6.3.2

Hindernisse bei der Anwendung von

metakognitiven Unterrichtsformen

In diesem

Unterkapitel suchen wir Antworten zur Einschätzung der Lehrpersonen bezüglich

der Hindernisse beim Einsatz von metakognitiven Unterrichtsformen: Welche

Hindernisse tauchten auf? Was hindert die Lehrkräfte daran, metakognitive Unterrichtsarrangements

auszuprobieren?

Eigentlich

wollten wir an dieser Stelle Unterschiede aufzeigen bezüglich der Hindernisse

beim Einsatz metakognitiver Unterrichtsformen zwischen Lehrpersonen, welche

Erfahrungen mit dem Einsatz solcher Unterrichtformen gemacht haben und

Lehrpersonen, welche den metakognitiven Aspekt des Lernens in ihrem Unterricht

nicht berücksichtigen. Wir gingen davon aus, dass seitens der Lehrpersonen, die

in ihrem Unterricht keine metakognitiven Elemente einsetzen, Vorurteile

bezüglich der Anwendung metakognitiver Unterrichtsformen bestehen, die wir

widerlegen wollten. Da aber leider nur fünf der befragten Lehrpersonen angaben,

noch nie metakognitive Unterrichtsformen angewendet zu haben, können wir keinen

aussagekräftigen Vergleich anstellen und müssen uns daher auf die Beantwortung

der Frage beschränken, als wie gravierend die Lehrkräfte, welche metakognitive

Unterrichtsformen anwenden, die Hindernisse einschätzen, welche beim Einsatz

von metakognitiven Unterrichtsformen auftraten.

6.3.2.1 Analyse der Resultate zu den Hindernissen

Für die

Auswertung der folgenden Diagramme haben wir wiederum die Daten von 98 Lehrpersonen

verwendet. Die Angaben von Personen, welche noch nie metakognitive

Unterrichtsformen angewendet haben, konnten nicht berücksichtigt werden. Unter

der Rubrik "Sonstige" sind verschiedene €usserungen bezüglich weiterer

Hindernisse eingetragen worden, welche bei der Anwendung von metakognitiven

Unterrichtsformen entstanden sind. Die Lehrpersonen gaben unter anderem an,

dass allzu viel Reflexion auf die Schülerinnen und Schüler schnell demotivierend

wirke, dass sie oft den Sinn hinter metakognitiven Arbeitsaufträgen nicht

sehen, dass sie der gegenseitige Austausch über ihre Lernerfahrungen langweile

und sie zum Beispiel im Arbeitsheft oder beim Arbeitsrückblick stereotype,

nichts sagende Sätze formulieren. Eine Lehrperson erwähnte, dass sie unter

Zeitdruck sei, den Lehrplan einzuhalten und jemand bemerkte, dass man selber

immer darauf bedacht sein müsse, den Einsatz solcher Unterrichtsformen nicht zu

vernachlässigen. Eine ISF-Lehrkraft gab zu bedenken, dass die Zeitgefässe im

Unterricht sehr eng seien, da manche Kinder nur einmal wöchentlich kommen und

sich dadurch kaum eine metakognitive Kultur aufbauen lasse. Eine Lehrperson

schliesslich erwähnte, dass der zeitliche Aufwand für die Unterstützung der

Kinder beim Einsatz metakognitiver Unterrichtsformen im Laufe der Zeit abnehme.

Je vertrauter die Kinder mit solchen Unterrichtsformen seien, desto weniger

Hilfe bräuchten sie.

Bei der Darstellung

der folgenden Diagramme haben wir dieselbe Reihenfolge gewählt, wie bei der

Auflistung der Hindernisse im Fragebogen.

Diagramm

25 zeigt, dass 73% der Aussage voll

und ganz oder zumindest eher zustimmen, dass der Einsatz von metakognitiven

Arbeitsformen viel Zeit kostet. 24% verneinen dies und 3% haben diesbezüglich

keine Erfahrungen gemacht oder keine Antwort dazu abgegeben.

Diagramm 25: Beurteilung der Wirksamkeit: "Der Zeitaufwand ist gross"

Diagramm

26 zeigt, dass 48 % der befragten

Lehrpersonen der Meinung sind, dass es schwierig ist, beim Einsatz von

metakognitiven Unterrichtsformen den †berblick zu behalten. Genau gleich viele

hingegen stimmen dieser Aussage entweder eher nicht oder gar nicht zu und 4%

geben an, damit noch keine Erfahrungen gemacht zu haben oder geben keine

Antwort dazu.

Diagramm 26: Beurteilung der Wirksamkeit: "Es ist schwierig, den †berblick zu

behalten"

Diagramm

27 zeigt, dass 43% der Lehrpersonen

der Aussage "Die Schülerinnen und Schüler sind überfordert" zustimmen,

gegenüber 51% der Lehrpersonen, welche dies verneinen. 6% geben an, keine

Erfahrungen gemacht zu haben oder haben keine Antwort abgegeben.

Diagramm 27: Beurteilung der Wirksamkeit: "Die Schülerinnen und Schüler sind

überfordert"

Diagramm

28 zeigt, dass 56% der Lehrpersonen

der Aussage zustimmt "Die Schülerinnen und Schüler können sich mündlich

oder/und schriftlich zu wenig gut ausdrücken. 36% verneinen diese Aussage und

8% geben an, damit noch keine Erfahrungen gemacht zu haben oder haben keine

Antwort gegeben.

Diagramm 28: Beurteilung der Wirksamkeit: "Die Schülerinnen und Schüler können

sich mündlich oder/und schriftlich zu wenig gut ausdrücken"

Diagramm

29 zeigt, dass 76% der befragten

Lehrpersonen bestätigen, dass die Schülerinnen und Schüler beim Einsatz von

metakognitiven Arbeitsformen viel Unterstützung brauchen. 20% unterstützen

diese Aussage nicht und 4% haben damit keine Erfahrungen gemacht oder dazu

keine Antwort gegeben.

Diagramm 29: Beurteilung der Wirksamkeit: "Die Schülerinnen und Schüler brauchen

viel Unterstützung durch die Lehrkraft"

Diagramm

30 beschreibt, dass 19% der

Lehrpersonen der Ansicht sind, dass der Lernzuwachs beim Einsatz metakognitiver

Unterrichtsformen im fachlichen Bereich kleiner ist, als im lehrergesteuerten

Unterricht. 68% verneinen dies und 13 % haben diesbezüglich keine Erfahrungen

gemacht oder keine Antwort gegeben.

Diagramm 30: Beurteilung der Wirksamkeit: "Der Lernzuwachs im fachlichen Bereich

ist kleiner als im lehrergesteuerten Unterricht"

Die

Kreisdiagramme in diesem Unterkapitel zeigen die Einschätzungen der von uns

befragten Lehrpersonen bezüglich der Hindernisse bei der Anwendung von

metakognitiven Unterrichtsformen. Wir stellen nun Vergleiche zwischen den

verschiedenen Einschätzungen an und haben daher wieder die fünf

Antwortkategorien, die wir im Fragebogen gewählt haben, mit jeweils einer

Ziffer codiert. So entspricht die Aussage "stimmt voll und ganz" dem Wert 1,

"stimmt eher" dem Wert 2, "stimmt eher nicht" dem Wert 3, "stimmt gar nicht"

dem Wert 4 und die Aussage "keine Erfahrung gemacht" dem Wert 5.

Die

Mittelwerte und Standardabweichungen werden nun anhand dieser Werte berechnet.

Der Wert 5 wird dabei nicht berücksichtigt. Es werden also nur diejenigen

Wortmeldungen berücksichtigt, die entweder eine Zustimmung oder eine Ablehnung

beinhalten.

Anhand der

Diagramme 31 und 32 stellen wir nun Vergleiche zwischen den verschiedenen

Einschätzungen der Lehrpersonen an.

Die Y-Achse

von Diagramm

31 zeigt den Mittelwert der jeweiligen

Einschätzungen und die X-Achse enthält die einzelnen Hindernisse, zu denen die

Lehrpersonen bei der Erhebung Stellung nahmen. Diagramm 31 zeigt, dass die Behauptung "Der

Lernzuwachs im fachlichen Bereich ist kleiner als im lehrergesteuerten

Unterricht" mehrheitlich verneint wird, ebenso wie die Aussage "Die

Schülerinnen und Schüler sind durch metakognitive Unterrichtsformen

überfordert". Die Aussagen "Es ist schwierig, den †berblick zu behalten" und

"Die Schülerinnen und Schüler können sich mündlich und/oder schriftlich zu wenig

gut ausdrücken" werden knapp bejaht. Die Behauptungen "Der Zeitaufwand ist

gross" und "Die Kinder brauchten viel Unterstützung durch die Lehrkraft" finden

die grösste Zustimmung.

Diagramm 31: Mittelwerte der Einschätzung bezüglich der Hindernisse

Wir stellen

nun mit Diagramm

32 einen weiteren Vergleich dar

zwischen den verschiedenen Einschätzungen bezüglich der Hindernisse bei der

Anwendung metakognitiver Unterrichtsformen. Die Y-Achse von Diagramm 32 zeigt die Standardabweichung der

Einschätzungen und die X-Achse die verschiedenen im Fragebogen dargestellten

Hindernisse. Die Werte liegen in einem relativ engen Bereich und es lässt sich

keine klare Struktur erkennen. Die Standardabweichung der Aussage "Die Kinder

brauchen beim Einsatz metakognitiver Unterrichtsformen viel Unterstützung durch

die Lehrperson" hebt sich als einzige deutlich von den anderen ab, indem dort

die grösste †bereinstimmung in den Antworten der Lehrpersonen sichtbar wird.

Diagramm 32: Standardabweichungen der

Einschätzung bezüglich der Hindernisse

6.3.2.2 Interpretation zu den Hindernissen

Die

Kreisdiagramme sowie Diagramm 31 zeigen, dass vier der sechs von uns

im Fragebogen aufgeführten Aussagen, bejaht, das heisst, als tatsächliche

Hindernisse wahrgenommen werden.

In Diagramm 31 fällt auf, dass der Mittelwert der

Aussage "Die Schülerinnen und Schüler brauchen viel Unterstützung durch die

Lehrperson" klein ist. Dies bedeutet, dass viele Lehrpersonen der Meinung sind,

diese Aussage stelle wirklich ein Hindernis dar. Die kleine Standardabweichung

bei dieser Aussage in Diagramm 32 gibt dieser Aussage ein noch

grösseres Gewicht, da sie besagt, dass sich die Lehrpersonen diesbezüglich

zusätzlich sehr einig sind.

In Diagramm 31 fällt zudem der kleine Mittelwert

auf zur Behauptung "Der Zeitaufwand ist gross." Dies bedeutet, dass viele

Lehrkräfte auch diesen Punkt als grosses Hindernis empfinden. Da die Standardabweichung

in Diagramm

32 bei diesem Hindernis allerdings

eine der grössten ist, stellen wir fest, dass sich die Lehrpersonen in diesem

Punkt wenig einig sind.

Verglichen

mit den Mittelwerten aus den Einschätzungen bezüglich der Fertigkeiten wie in Diagramm 23 dargestellt ergeben sich

interessante Beobachtungen. Die Zustimmung zur Behauptung, dass der Zeitaufwand

gross ist – die stärkste Zustimmung im Rahmen der Frage nach den

Hindernissen – ist mit einem Mittelwert von 1.95 immer noch erheblich